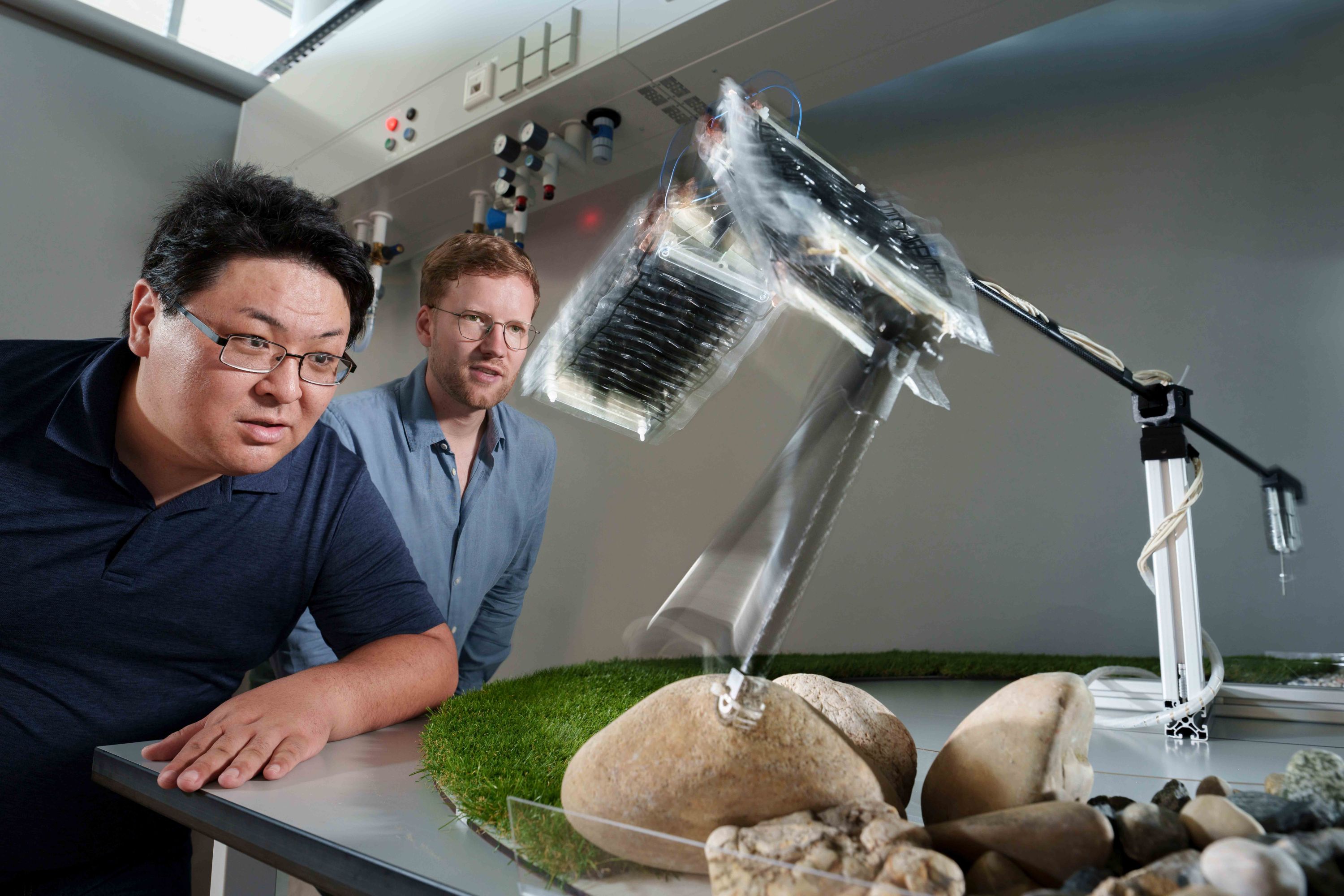

Toshihiko Fukushima und Thomas Buchner beobachten aufmerksam wie das Roboterbein, das sie in einem Kreis springen und erfolgreich ungleichmäßige Oberflächen wie Gras, Sand und Steine navigieren. Kein sperriger Elektromotor, keine ruckartigen Bewegungen, keine komplexen Sensoren – alles, was typischerweise mit Robotern assoziiert ist, unterscheidet sich bei diesem Roboterbein. Dies liegt daran, dass es energieeffizient unter Verwendung von Elektrohydraulik-dh künstlicher-Muskeln arbeitet und seine Inspiration in Bezug auf die Mobilität von Menschen und Tieren legt. Diese Innovation wurde durch eine Forschungspartnerschaft zwischen dem Max -Planck -Institut für intelligente Systeme in Stuttgart und Eth Zürich entwickelt.

Max Planck Society: 4.500 Kooperationsprojekte

Das Projekt ist ein Beispiel für die intensive internationale Zusammenarbeit der Max -Planck -Gesellschaft, die 1948 in Göttingen gegründet wurde. Die Gesellschaft führt derzeit mehr als 4.500 Kooperationsprojekte mit rund 5.400 Partnern in über 100 Ländern durch. Die 84 Institute und Einrichtungen machen die Max Planck Society zu einem der weltweit führenden Zentren für Grundlagenforschung in den Naturwissenschaften, Biowissenschaften, Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften außerhalb des Universitätssektors. Insgesamt 31 Nobelpreisträger stammen aus der Max Planck Society und stellten sie eindeutig unter die weltweit führenden Forschungsinstitutionen.

In Zusammenarbeit mit ihren Teamleitern Robert Katzschmann und Christoph Keplinger, Fukushima und Buchner haben auch in Stuttgart und Zürich ehrgeizige Ziele. Obwohl das Roboterbein derzeit noch auf einer Stange montiert ist und sich nicht frei bewegen kann, werden sich weitere Forschungen darauf konzentrieren, einen Wanderroboter mit künstlichen Muskeln zu entwickeln. Bei Erfolg sind die potenziellen praktischen Anwendungen erheblich: „Wenn wir die Technologie des Roboterbeins mit einem vierbeinigen oder humanoiden zweibeinigen Roboter kombinieren, könnten wir eines Tages-sobald er batteriebetrieben-als Rettungsroboter verwenden“, sagt Katzschmann.

Helmholtz Association: Zusammenarbeit mit Industriepartnern

Forscher der Deutschlands größten Nicht-Universitätsforschungsorganisation, der Helmholtz Association, suchen auch Antworten auf die dringenden Fragen unserer Zeit. Mehr als 46.000 Mitarbeiter in 18 Forschungszentren konzentrieren sich auf Gebiete wie Energie, Erde und Umwelt, Gesundheit, Informationen, Luftfahrt, Materialien, Raum und Transport. Wissens- und Technologieübertragung ist einer der Eckpfeiler der Helmholtz -Mission.

Wie dieser Transfer in der Praxis funktionieren kann, wird von der Research University der Helmholtz Association – dem Karlsruhe Institute of Technology (KIT) – demonstriert. Das Feiern des 200 -jährigen Jubiläums in diesem Jahr feiert Kit die Forschung in drei Schlüsselbereichen, beispielsweise in Zusammenarbeit mit dem IT -Unternehmen IBM: Digitale Innovationen für Dienste und Plattformen, künstliche Intelligenz (KI) und Zusammenarbeit zwischen Mensch und Herstellung. Unter anderem untersucht das Team, inwieweit automatisierte Lösungen in Zukunft Routineaufgaben übernehmen können. Dr. Carsten Holtmann, verantwortlich bei IBM für KI -Innovation und Zusammenarbeit mit KIT, betont: „Kollaborative Innovation ist die Tagesordnung – um unsere Position zu stärken und direkt zu Schlüsseltechnologien wie generativem KI und der Angewandte Forschung voranzukommen.“