Verbissen argumentierte Kubitschek gegen ihn. An vielen Stellen redete er sich in Fahrt und wirkte ungläubig angesichts von Krahs Position, seines ehemals so engen Verbündeten, der sich nun partiell gegen seine Ideologie wendet und sich dem in der Szene verhassten Staat beugt.

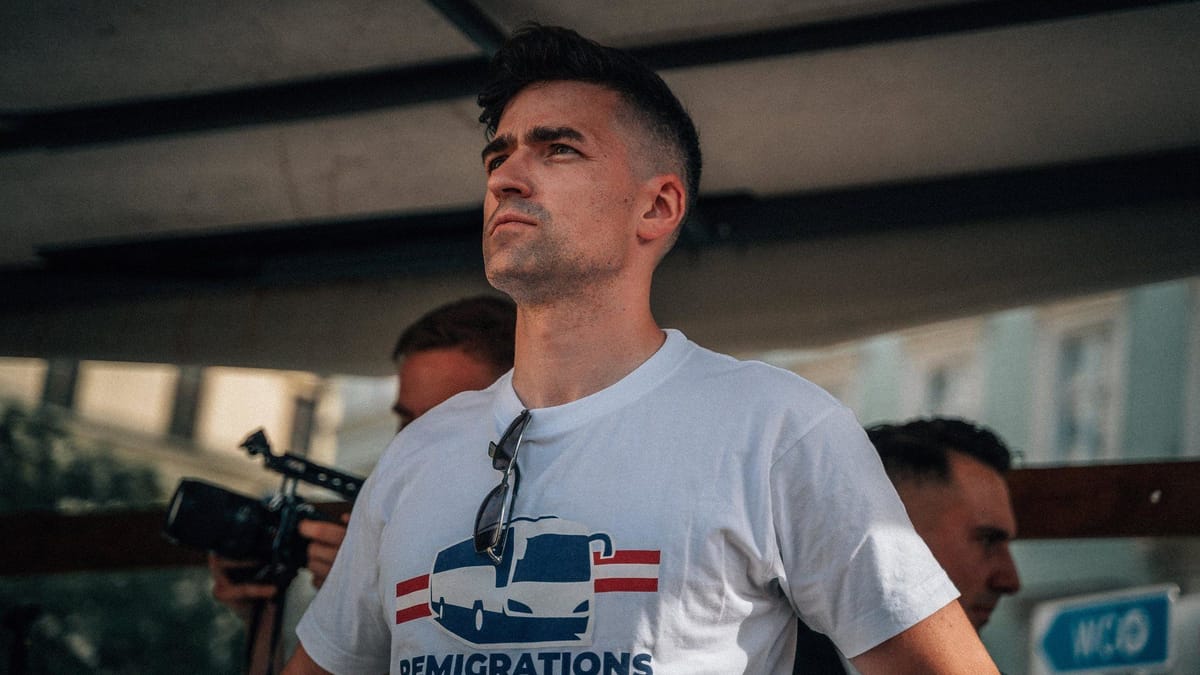

Und Kubitschek ist nicht der Einzige. Auch AfD-Mitglieder, die als liberal gelten, hätten wütend reagiert, sagt Krah. Von „Glaubenssätzen“ und „semireligiösen Vorstellungen“ mit Blick auf die „Remigration“ spricht er, an denen für viele mehr hänge, als er erwartet habe: „Man hat das Gefühl, dass man Leuten etwas nimmt, worauf sie einen Teil ihrer Identität gründen.“

Solche Verbohrtheit liegt Krah glaubhaft fern. Zündeln mag er, maximal-radikale Forderungen stellen, Aufmerksamkeit um jeden Preis erregen. Aber er kann seine Meinung auch rasch ändern – wenn es ihm nur nutzt. In der Partei und dem Vorfeld schätzen sie ihn für seine Intelligenz und juristische Expertise, nennen ihn aber auch „geschmeidig“ oder „situationselastisch“. Es ist abfällig gemeint: stets bereit, das Segel in den Wind zu hängen, das ihn am weitesten trägt.

Das Konzept, von dem Krah nun glaubt, dass es die „Remigration“ ersetzen und ihn weit tragen könnte, heißt: Segregation. Zusammenfassen lässt es sich so: Ähnlich wie Sellner und Kubitschek will auch Krah die Grenzen dichtmachen und Migration vollkommen stoppen. Weniger aber will er sich gegen jene wenden, die schon im Land leben, abschieben will er in geringerem Maße: „Die Flüchtlinge, die drin sind, sollen raus, wenn sie dauerhaft von Sozialhilfe leben oder kriminell werden“, erklärt er. Aber: „Wenn sie sozialversicherungspflichtig arbeiten und angekommen sind, werde ich nicht anfangen zu remigrieren.“

Stattdessen schwebt ihm vor, dass sich Menschen nach Ethnien sortiert regional sammeln – als Vorbild nennt er Teile von Neukölln oder der Dortmunder Nordstadt. In kleinen Einheiten, Blocks, lebten dann nur noch Syrer, in anderen nur noch Türken, in anderen ethnisch Deutsche, so malt es sich Krah aus. Andere Gegenden wiederum könnten gemischt sein, wenn die Bewohner es denn so wollten.

Der Rechtsrahmen des deutschen Staates solle überall gelten, die Polizei müsse gegebenenfalls in manchen Gegenden „robuster“ werden. In den Vierteln aber könnten unterschiedliche Arten von „Selbstverwaltung“ herrschen, zum Beispiel durch in den Gruppen anerkannte Kulturvereine. Und in den Schulen könnten die Eltern entscheiden, ob neben Deutsch als erster Sprache als zweite Türkisch, Arabisch oder Englisch gelehrt würden.

Es ist ein in Teilen freundlicheres Konzept als die massenweise Ausweisung, das Vielfalt akzeptiert, sie aber am liebsten mit Absonderung kombinieren will.

Auch Krahs Konzept birgt aber erhebliche Risiken, im Gespräch mit t-online bleibt er zudem an vielen Punkten schwammig. Wie er die räumliche Aufteilung nach Ethnien erreichen will? Ein staatliches Eingreifen läge nahe, zum Beispiel durch eine gezielte Verteilung von Wohnraum – und damit ein politisches Unterscheiden von Staatsbürgern nach Ethnien, wie es Gerichte und Verfassungsschutz kritisieren. Doch Krah verneint das rasch: Den Trend zur „Entmischung“ gebe es ohnehin, behauptet er. Politische Zielsetzungen benenne er keine, vielmehr beobachte er nur soziologische Entwicklungen. „Man lässt geschehen und es läuft in die richtige Richtung.“

Die „richtige Richtung“ bedeutet in diesem Konzept aber auch: eine klare Unterscheidung zwischen Ethnien. Womit auch Krah völkisch denkt, auf zahlenmäßige Überlegenheit und Homogenität der ethnisch Deutschen abzielt – nur eben umgeben von Parallelgesellschaften, von etwas Vielfalt. Auch das könnte für Gerichte ein Problem sein.

Krah räumt ein, dass sein Konzept nicht alle juristischen Risiken ausräume, aber sie mindere. „Mit meinem Konzept – da lohnt es sich wenigstens, vor Gericht zu streiten“, sagt er und lacht.

Krah wird die Diskussion weitertreiben. Anfang Juli wird er sich auf dem alljährlichen Schnellroda-Sommerfest auf Kubitscheks Gutshof, bei dem sich das „Who’s who“ der rechtsextremen Szene trifft, einen Schlagabtausch mit Martin Sellner auf dem Podium liefern. Der größte Verfechter der „Remigration“ sammelt schon jetzt Argumente gegen Krah bei seinen Fans, öffentlich auf der Plattform X.

Ob Krah auch in die AfD hineinwirken und dort ein Nachdenken auslösen wird, ist fraglich. Derzeit stöhnen sie in der Partei genervt: Die Diskussion sei eine reine Vorfeld-Diskussion, das Programm der Partei sei sauber. Krah sage mal „Hü und mal Hott“, sagt ein Funktionär. „Wenn er gleich da angefangen hätte, wo er jetzt ist, hätten wir gar keine Debatte.“

Krah jedenfalls hat schon zwei Dinge erreicht: erstens Aufmerksamkeit für sein Buch sowie mediale Aufmerksamkeit für sich selbst. Das dürfte ihm das Wichtigste sein. Erste Schritte auf seinem Weg aus der „Zwischenhölle“.

Zweitens wirkt er in Migrationsfragen nun freundlicher als andere aus seinem Flügel und macht sich so potenziell wählbar für Migranten. Seit einer Weile schon zielt er auf konservative Türken der zweiten und dritten Generation ab, die – so glaubt Krah – mit Blick auf Neuankömmlinge in der Migrationspolitik ähnlich hart ticken wie die AfD. Schon im EU-Wahlkampf hat er ein TikTok-Video bei einem türkischen Barbier gedreht, aktuell postet er Fotos mit dem Chef der ultrarechten türkischen Zafer-Partei.

Die Türkei werde wichtiger, „ökonomisch, politisch, geografisch“, sagt Krah. „Damit ist auch klar, dass die Deutschtürken, die wir haben, politisch für uns relevanter werden.“ Langsam aber reiße ihm der Geduldsfaden, wenn er auf Versammlungen zu dem Thema rede und jemand dann mit dem Stichwort „Remigration“ dazwischenfunke.

„Können wir ein Selfie mit dir haben?“, fragen am Ende des Spaziergangs in Neukölln dann auch drei Teenager. Krah stellt sich bereitwillig in ihre Mitte, strahlt in die Kamera. Alle drei Jungs haben Migrationshintergrund: palästinensisch, polnisch, serbisch. „Er ist der netteste von der AfD“, sagt der schlaksige 16-jährige Nemer. „Der macht sein Ding.“ Das sei in Ordnung, das sei cool.

Allerdings räumen die drei ein, dass nach dem Potsdamer Treffen und den Massendemonstrationen im vergangenen Jahr die Sorge bei ihnen groß gewesen sei. „Wir hatten richtig Angst, abgeschoben zu werden“, sagt Nemers Kumpel. Zwei von ihnen haben keine deutsche Staatsbürgerschaft. Bei Nemer liegt es daran, dass die Mutter keinen Job hat, erzählt er.

Was den Jungs nicht klar ist: Auch nach dem Konzept des „netten“ Herrn Krahs würde das vermutlich die Abschiebung der gesamten Familie bedeuten. Neue Präzision hin, große Diskussion her.